ラバスト自作の記録

ラバストっぽいものを試作してみる ボンドで実物を作る

(2014/06/01)

「ラバストっぽいものを試作してみる 実物作成編」のボンドで実物を作る場合の詳細と補足です。

ボンドを使う理由

・安い

・手に入りやすい

・少量でも売ってる

・水性なので扱いやすい

ボンドを使った場合の難点

・気泡が抜けにくい

・乾燥するとヒケる

・乾燥後は水に弱い

・乾燥後、夏は柔らかくてへにゃっとしているが、冬は硬くて衝撃で割れることもある

作るなら冬以外の季節に作った方が安心だと思います。気温が高ければ乾燥も早いです。

最終的にはゴム板等に貼るので、部屋などに飾っておくだけなら完成後に割れる事はないと思います。

「ラバストもどき」なので、作って楽しむのが目的です。

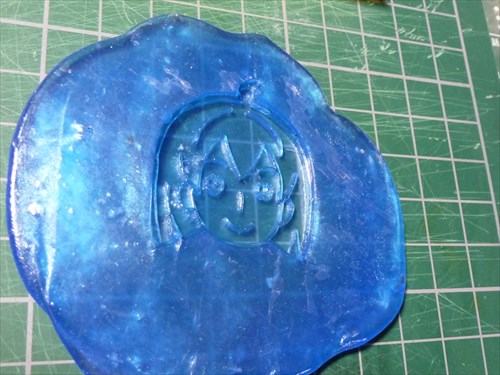

原型はビニールマット、型取りはおゆまるを使いました。

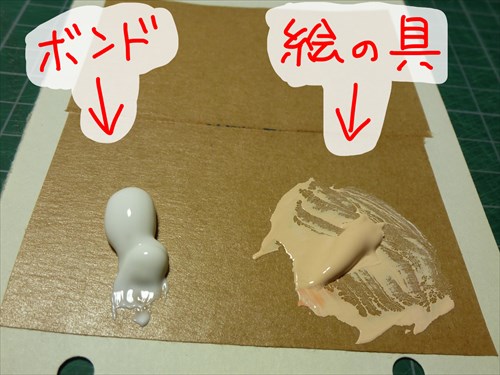

アクリル絵の具で必要な色を作り、ボンドと混ぜます。

(ボンドにでんぷんのりを混ぜておくと、乾燥後のヒケが少し抑えられます)

ボンドは乾くと半透明になるので、

絵の具とボンドを混ぜながら色を作ると乾燥後に色が変わって失敗しやすいです。

そのため色を作っておいてからボンドと混ぜます。

白い色を作る時は白い絵の具を混ぜておきます。

肌色や白などの薄い色は絵の具を多めにするといいです。少ないと透けやすいです。

絵の具とボンドの比率は、体積比で

薄い色は1対1、

濃い色は1対4くらいの目安で混ぜていますが、わりと適当です。

黒とかの場合は絵の具はもっと少なくても大丈夫だと思います。

水を混ぜてボンドをゆるくしてもいいですが、

水分が多いとその分乾燥後のヒケも大きくなります。

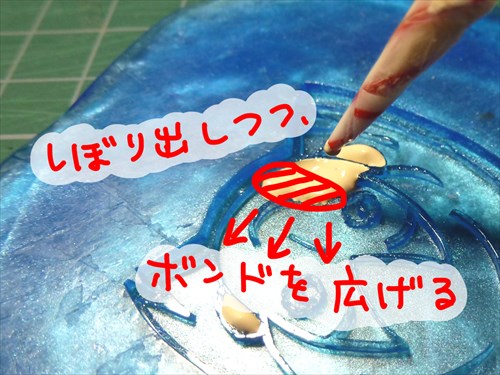

色をつけたボンドを型に流し込みます。

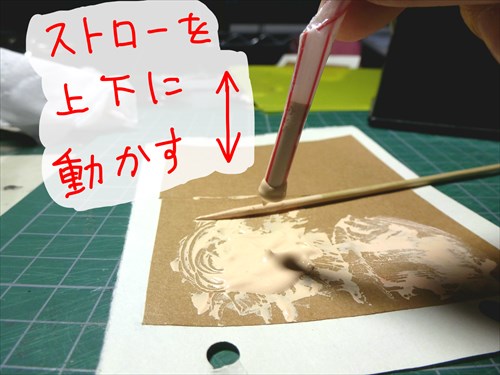

ボンドは流動性がないのでストローを使って注入していきます。

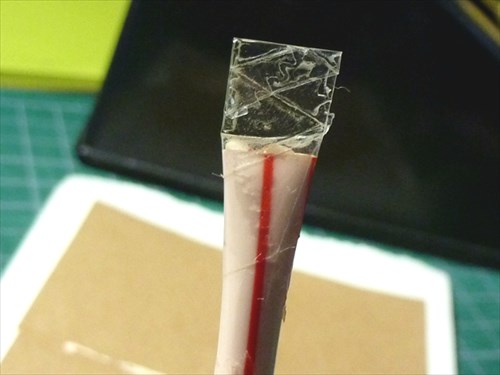

ストローを写真のようにして、絞り出し袋みたいにして使います。

ストローに切込みを入れて、先を丸めて、セロテープを貼っただけです。

写真のやつは細いストローですが、太めのストローを使った方が楽だと思います。

(ストローを使わずに、他の物を使って絞り出し袋みたいにしてもOKです)

ストローを上下に動かしてボンドを入れていきます。

ボンドを水でゆるくした場合はこの方法だとうまく入っていかないと思うので、

普通に竹串などを使って入れてください。

ボンドが入ったらストローの口元をティッシュなどで拭いて、

セロテープを巻いてフタにします。

普通にストローを折り曲げてフタにすると手が汚れるので、この様にしています。

絞り出す準備ができました。

ボンドを型に注入していきます。

空気が入らないように注意します。

空気を逃がすような感じでボンドを広げていくと良いです。

ストローを使わずに、普通に竹串などでボンドを流し込んでいってもいいです。

ストローを使って絞り出した方が、空気が入って失敗する確率が少ないのでストローを使っています。

気泡が入ってしまった場合は、

型をバン!!バン!!バン!!と叩きつけたり、

型の裏から指でバシンバシン!!と弾くと多少は気泡が抜けます。

(でも基本的に気泡は抜けないと思ってください)

やりすぎるとボンドが飛び散るので注意します。

おゆまるやグルーガンで作った型なら叩きすぎて型が割れる事はないと思いますが、他の物だと割れるかもしれません。

肌の部分にボンドを入れました。

裏から見るとこんな感じです。

(おゆまるは半透明なので裏から見えます)

はみ出したボンドは竹串などを使って取り除いておきます。

全てのパーツにボンドを入れたら、乾燥するまで放置します。

乾燥後。写真だと分かりにくいですが、乾燥するとかなりヒケています。

厚みを持たせるために、さらにボンドを乗せます。

ボンドは色つきのやつでも、色をつけてないやつでもどちらでもいいです。

(写真は色をつけてないやつです)

乾燥した色つきボンドの膜が薄すぎると、透けたりして心もとないので、

そのような場合は色つきのボンドを追加でたらした方が良いです。

ストローに入っていればなかなか乾燥しないので、そのまま使えることが多いです。

この時点でも、空気が入らないように流し込むのが重要です。

乾燥後。透明な膜ができた感じになります。

空気入ってますね。まあいいや。

細かいパーツや、角の尖ったような部分に空気が入っていると、完成後に押したりすると凹んでしまいます。

写真のやつはボンドだけなので、透明な感じですが、

でんぷんのりを混ぜた場合は半透明っぽくなります。

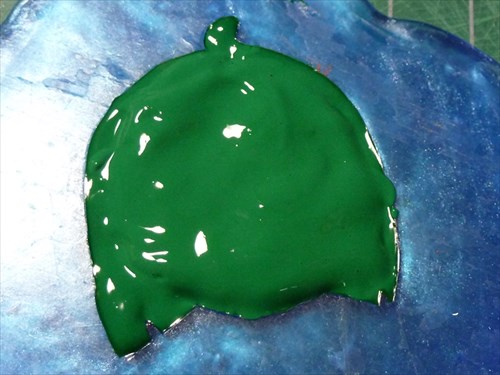

さらにベースになる色をつけたボンドを流し込みます。

どうせヒケるので多めに盛っておきます。

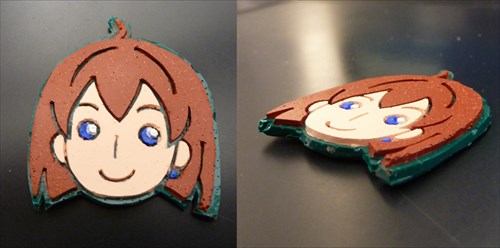

しっかり乾燥したら型からはがします。