ラバスト自作の記録

ラバストっぽいものを試作してみる 原型編

(2013/09/07)

ラバストを自作するにあたり、まずは原型を作ります。

いくつかの材料で作ってみたメモなど。

最初に絵を用意します。何枚かコピーしておくと失敗した時なども安心です。

今回は試作なので適当に描きました。

牛乳パックで作ってみる

きっと一番安くできる。貼り付けるためのボンド代がかかるくらい。

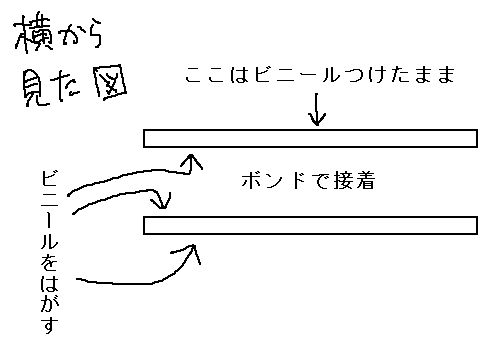

牛乳パックを適当な大きさに切り、ビニールをはがし、ボンドで貼り合わせます。

上に重い物を載せて、しっかり乾燥させます。

気温にもよりますが、乾くまで1~2日かかります。

もっと厚くしたい場合は牛乳パックを貼り重ねます。でもあまり厚いと切りにくいです。

ビニールをはがすのが面倒な方は牛乳パックにも使えるタイプの接着剤を使ってもいいですが、少し切りにくくなります。

切りにくいなーと思いながら切るよりも、ビニールをはがす作業の方が楽です。

ビニールが残っている面に、ボンドで絵を貼ります。

(絵が描かれた紙は切った後ではがします)

乾いたら、さらに透明テープを貼ります。テープを貼ると切りやすくなります。

乾く前にテープを貼ると乾きが遅くなるので、乾いてから貼ります。

貼った透明テープはこういうやつです。

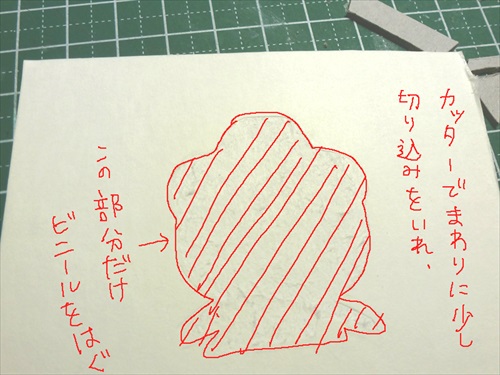

絵に合わせて切り、適当な厚紙に貼ります。(ボンドで貼ったので、厚紙を使いました)

はみ出したボンドはティッシュやようじなどできれいに取り除いておきます。

ボンドは水で少し薄めて使うと、ゆくっり作業できます。

厚紙の周りを切り、牛乳パックに貼ります。

(牛乳パックはビニールをはがせばボンドでくっつきます)

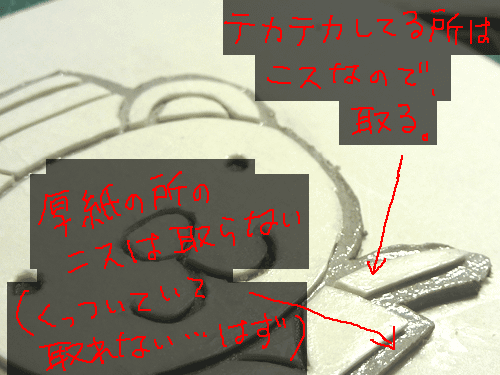

切り口と厚紙部分に、ニスか水で薄めたボンドを塗ります。

(牛乳パック表面のビニール部分には塗りません)

切った時に切り口がぼそぼそしてしまっても、これである程度はしゃっきりしてくれるのではないかと。

また、型を取った時に紙の繊維が型取りの素材にくっつかないようにと思って塗ってみました。

牛乳パックのビニール面についたニスは、セロテープでぺたぺたやってはがします。

完成。

牛乳パックで原型を作る場合は、

大型のカッター(NTのL-550など)を使って切った方が切りやすかったです。

厚みのある紙は結構硬いので、デザインカッターだと刃が欠けやすいですが、大型カッターの方が刃は欠けにくいです。

(下記の厚紙で作る場合も同じく)

ケント紙や厚手の上質紙で作ってみる

切ってもぼそぼそしにくい紙を使います。

ボール紙や画用紙は切った時に切り口がぼそぼそしやすいので、細かい部分がやりにくいです。

今回は100均で買ったはがきサイズの紙を使いました。

(1枚だと薄いので、3枚貼りあわせて使いました)

手順としては牛乳パックを使ったやりかたと同じです。

違いは以下。

・切った後に、絵の描かれた紙をはがさない(牛乳パックと違ってボンドでしっかりくっついているので、はがさなくてもいいです)

完成。

木工用ボンドで作ってみる

木工用ボンドの主成分は酢酸ビニルと水です。

結構大量に使います。ミニボトルだと1回で無くなります。

ホムセンの建築コーナーで大容量のを買うと安いです。

(3kgで500円くらい。人によっては3kgもあっても困るかもしれませんが、ボンドは他の事にもいろいろ使えるので…)

ボンドを厚めにのばして、乾燥させます。

ポリプロピレンの上で作業します。

でんぷんのりを混ぜると切りやすくなります。

絵の具などを混ぜて色をつけると切る時に見やすいかもしれません。

厚さと温度にもよりますが、乾くまで2~4日かかります。

乾燥したらはがします。この様なボンド板が出来ますので、これを使います。

へにゃっとしていて柔らかいです。

※追記

ボンド板は夏場は柔らかくてへにゃっとしてますが、

冬場は気温が低くて硬くなります。寒いとバリバリします。

冬以外の季節に作業するか、温かい部屋で作業してください。

冬は切る前にしばらく手のひらではさんで柔らかくしてから切るといいです。

気泡が入ってしまいましたが、今回の用途ではあまり気にしないことにします。

表面がすべすべしていれば、きっと問題ない。

切る時にボンド板が伸びてしまい切りにくかったので、適当な厚紙を裏に貼り付けてから切りました。

(ボンド板の平らな面が上になるように貼り付けます)

でんぷんのりを多めに混ぜると(1対1くらい)切りやすくなりました。

絵の描かれた紙は、両面に透明テープを貼ってから、ボンド板の上に貼ると、後ではがせます。

(裏面だけに貼ればはがせるのですが、表面にも貼ったほうが切りやすいです)

カッターよりも、はさみで切った方がうまく切れる気がします。

完成。

こむぎ粘土とボンドで作ってみる

こむぎ粘土とボンドを混ぜて作ってみました。

今回使ったこむぎ粘土は100均(ダイソー)で買いました。

とりあえず体積比1対1くらいで混ぜてみました。

最初はボンドの水分でかなりくちょくちょしますが、しばらくこねてひとまとめにします。

まだまだ水分が多いので、しばらく放置して水分を飛ばします。

(たまにこねて、様子を見ます)

手にくっつかない程度の硬さになったら、薄く伸ばして乾燥させます。

(乾くまで2~3日かかりました)

乾燥したら、切って貼って完成です。

(切り直しをしていたら乾燥させた粘土板が足りなくなってしまったので、写真のやつはボンドを乾燥させたものに貼り付けてあります)

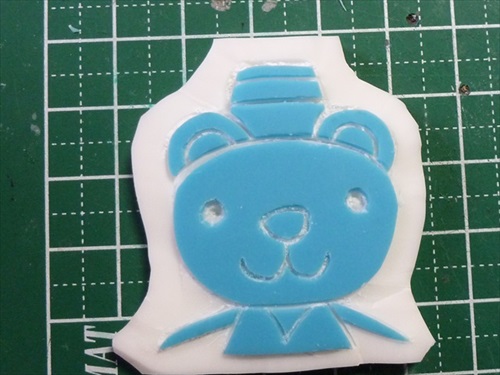

ビニールっぽいもので作ってみる

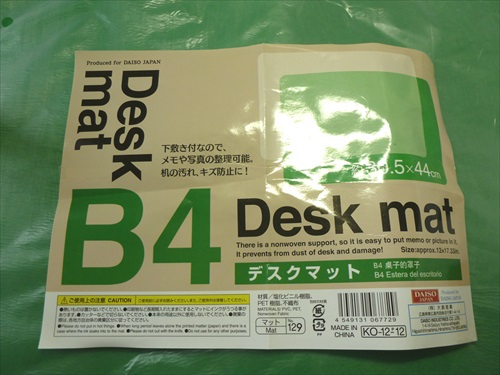

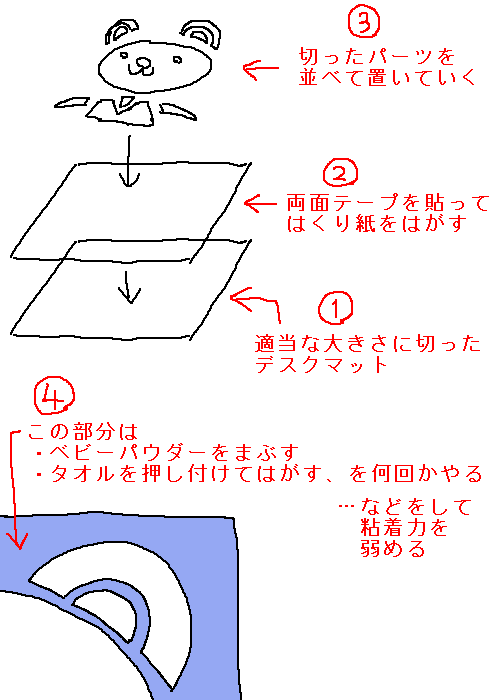

100均(ダイソー)のデスクマットを使いました。厚みは0.7ミリくらい。

材質は塩化ビニル樹脂、PET樹脂、と書いてありました。

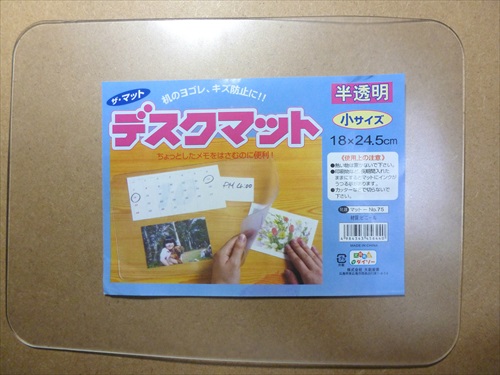

B5くらいのサイズで少し厚め(1ミリくらい)なやつもありました。

材質はビニールと書いてあります。

もっと厚い物がいいという場合は、

ホムセンなどでビニール製のテーブルマットや床用クロスなどを探してみてください。

単価的にはホムセンで買ったほうが安いかもしれません。

接着剤もビニル用のを使ってみました。ホムセンで150円くらいで購入。

切って貼って、完成。

透明なので、貼る時にパーツ同士の間隔がつかみにくく、少しやりにくかったです。

でも切るのはさくさく切れました。

後ろに紙を貼ったら多少見やすくなるかと思って貼ってみましたが、あまり変わりませんでした。

パーツを切ってから貼るのではなく、

デスクマットを2枚貼りあわせてから絵柄にそって切り(下まで切らずに上の1枚分だけが切れるようにする)、その後輪郭の部分だけデスクマットをはがす、という様にやったほうが綺麗に出来るかもしれません。

接着剤で貼らずに、両面テープで貼ってもいいかも。

両面テープは透明な強力タイプがいいと思います。

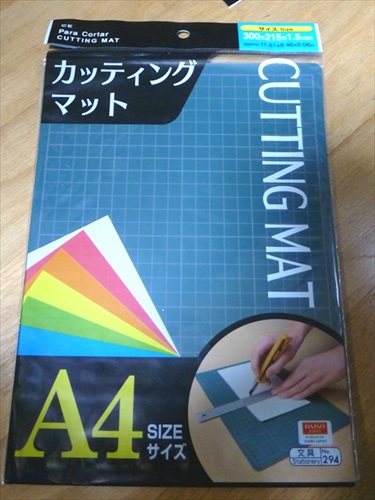

薄いカッティングマットや、マグネットシートなども使えるかも。

100均(ダイソー)のカッティングマット。カッティングマットにしては薄めです。

材質は塩化ビニル樹脂。

厚さは1.5ミリあり、硬めなので少し切りにくいかも。

パーツを貼り付ける土台としてなら使えるかもしれません。

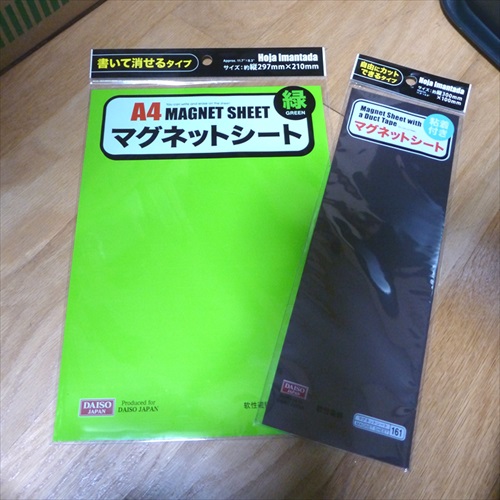

100均(ダイソー)のマグネットシート。厚さと大きさはいろいろありました。

写真のやつは大きい方が厚さ0.8ミリ、小さい黒い方が1.2ミリくらい。

材質はゴム磁石とありました。

大きい方は表面にポリプロピレンが貼ってあります(黄緑色のやつ)。

これをはがすと少しぺたぺたした粘着質が残るので、はがした面を下にして切ると、切る時に滑りにくくなります。

マグネットシートはわりと切りやすいですが、磁力があるので個人的にはあまり使いたくないです。

その辺にぽそっと置いておけないし、作業中の細かい切れ端が原型や金属製の物にくっつくので…。

消しゴムはんこの板で作ってみる

100均(セリア)で買った消しゴムはんこ用の板を彫って作ってみました。

反転印刷した絵を、印刷面を下にして消しゴム板に固定し、重いものを乗せておきます。

しばらくしてからはがすと、消しゴム板に絵が写ります。

(印刷してからすぐにやると、写りやすいと思います)

線の部分を彫ります。周りの形も整えました。

完成。

失敗してもやり直しが利かないので大変でした。

うまくごまかして彫るか、一から彫り直すかしかないです。

おゆまるとヒモで作ってみる

絵を反転印刷して、線の部分に接着剤でヒモを貼り付けます。

目は厚紙を切って貼りました。

使ったヒモはその辺にあった1ミリくらいの太さのものです。

多分100均(ダイソー)で買った6色セットのリリアンを編む用のヒモだった気がします。

接着剤が乾いたら、おゆまるに押し付けて型を取り、周りをカットします。

完成。

普通のヒモは網目があってデコボコになるので、

ワイヤーとかナイロンヒモみたいなスルッとしたヒモを使った方がいいかもしれません。

もしくは1ミリ厚のゴム板を1ミリ幅くらいに細長く切って貼っていくとか。

接着剤がはみ出たところはデコボコしてしまうので、はみ出さないようにします。

やろうとしたけどやめたもの

・軟質カードケースを使った凸凹が逆の型

輪郭の部分が凸になっています。

軟質カードケースを細く切って縦に貼り付けました。

(紙だと、カーブの部分がシワになってしまうので、軟質カードケースを使いました)

思ったよりも大変だったのでやめました。

・シート状のシリコン樹脂、エラストマー製の捺印シート

普通の接着剤ではくっつかないのと、

切る時に絵の用紙が固定できないので切りにくくてやめました。

オーブン粘土で作ってみる

オーブン粘土はスーパースカルピーを使いました。

6ミリくらいの厚さに伸ばし、絵を転写します。

絵を反転印刷して、油性ペンで輪郭をなぞり書きします。

これをオーブン粘土の上にぺたっと押し付けると、絵が写ります。

輪郭に沿って、ヒモを埋め込みます。

使ったヒモはその辺にあった1ミリくらいの太さのものです。

ヒモの代わりに、細く切った軟質カードケースやデスクマットなどを使ってもいいと思います。

埋め終わったら、表面をのし棒で軽くならします。

ピンセットなどを使って、ヒモを取ります。

目は竹ぐしを押し付けて型をつけました。

周りも切りました。

オーブンで焼き、バリなどを削って綺麗にします。

完成。

ヒモを埋め込むやり方でなく、普通にカッターで輪郭を彫って作った方が大変ですが綺麗に出来そうな気がします。

下の樹脂粘土と同じような方法で作ってもいいと思います。

その場合はプレモやラバースカルピーなど、焼いた後も多少弾力があるオーブン粘土を使うといいと思います。

プレモとラバースカルピーを混ぜるのが個人的にはおすすめです。(ゴムっぽくなるので)

100均(ダイソー)のオーブン粘土もゴムっぽいですが、最近見かけません。

樹脂粘土で作ってみる

薄く伸ばす→乾かす→切る→接着剤で貼る、という感じでやりました。

モデナが乾燥後も弾力があって、細かい所も折れずに切りやすいので、モデナを使いました。

でも後で型を取ることを考えると、もう少し固めの樹脂粘土を使ったほうがいいかもしれません。

(モデナとコスモスを混ぜたりとか)

まとめ

個人的に、

安さを重視するなら→牛乳パック

切りやすいのは→デスクマットやビニールマット(貼った後での切り直しや修正も一番楽でした)

材料が手に入りやすい→ボンド、こむぎ粘土とボンド

パーツを切り貼りしなくても作れる→おゆまるとヒモ、オーブン粘土

…という感じです。

一番やりにくかったのは消しゴムはんこの板を使ったやり方です。

失敗してもやり直しがきかないので難しかったです。

彫って溝を作るよりも、薄い板状の物を切って貼って溝を作った方がやり直しもきくし楽でした。

次の型取り工程で、何を使って型を取るかによっても使える材料が違ってくると思います。

原型と型取りの材料の組み合わせによっては、くっついてしまってはがせなくなる場合もあります。

本番の型取りをする前に、練りケシなどで溝が綺麗にできているか確認しておくといいです。

接着剤がはみ出して溝が埋まっていることがよくあります。

特にビニールマットを使った物は透明で溝が見にくいので、練りケシなどで溝を確認して

上手くいっていないところは直しておきます。

溝が均一な太さになるようにするとラバストっぽくなると思います。

※ビニールマットで作った場合の詳細を書きました。

→ラバストもどきの原型をビニールマットで作る

やりやすさ等は個人差があると思うので、これ以外にも好きな材料でやってみてください。

次は型取り編です。